L'impegno politico

Lo slancio risorgimentale di Verdi nella vita come nell’arte, l’aspirazione ad una Unità capace di costruire un'Italia solidale e moderna, gli incontri con Mazzini e Cavour, l’elezione a deputato, la delusione, sono ancora oggi elementi di riflessione.

__________________________________________

Nel 1847 Verdi era ormai sufficientemente affermato da ricevere le prime scritture fuori d'Italia, a Londra, dove incontrò Mazzini e a Parigi dove, avendo ormai iniziato ufficialmente la sua convivenza con Giuseppina Strepponi, finì per trattenersi molto più del previsto. Avvenne così che la grande rivoluzione europea del 1848 lo cogliesse a Parigi, da un lato quindi al centro della temperie rivoluzionaria, dall'altro lontano dagli avvenimenti italiani. Verdi però prese pubblicamente posizione a favore della guerra d'indipendenza. L'8 agosto, infatti, sottoscrisse insieme ad altri illustri italiani presenti a Parigi (ignari del fatto che già nella sera del 6 Carlo Alberto e il suo esercito avevano abbandonato Milano alle truppe austriache) un appello inviato dal Governo provvisorio della Lombardia al Governo repubblicano francese, affinché intervenisse in vista dell'imminente assalto degli austriaci alla città di Milano. Peraltro, Verdi non riponeva molte speranze in un intervento straniero; ne fa fede la lucida analisi d'impronta mazziniana, formulata nella lettera che inviò a Clara Maffei dopo l'armistizio di Salasco: "Vuol sapere l'opinione di Francia sulle cose d'Italia? Buon Dio, cosa mi cerca mai! Chi non è contrario è indifferente: aggiungo di più che l'idea dell'Unità Italiana spaventa questi uomini piccoli, nulli che sono al potere. La Francia non interverrà colle armi (…) L'intervenzione diplomatica franco-inglese non può essere che iniqua, vergognosa per la Francia, e ruinosa per noi. Difatti tenderebbe a fare che l'Austria abbandonasse la Lombardia e si contentasse del Veneto (…) per noi resterebbe un'onta in più, la devastazione della Lombardia, ed un principe in più in Italia (...). Sa in chi spero? Nell'Austria: nei sconvolgimenti dell'Austria. Qualcosa di serio deve pur nascere là, e se noi sapremo cogliere il momento, e fare la guerra che si doveva fare, la guerra d'insurrezione, l'Italia può ancora esser libera. Ma Iddio ci salvi d'aver confidenza nei nostri re e nelle nazioni straniere".

Come è noto, le cannonate di Windisch-Graetz a Vienna e l'intervento dell'esercito russo a Budapest posero fine agli "sconvolgimenti dell'Austria" e, così come quella règia, anche la guerra di popolo andò incontro alla sconfitta a Venezia e a Roma, dove Verdi ebbe una conferma anche troppo cruda di quanto fosse fondato lo scarso assegnamento che egli aveva fatto l'anno prima sulla Francia; nel luglio del '49, ancora a Parigi, scrisse allo scultore Vincenzo Luccardi: "Non parliamo di Roma! A che gioverebbe? La forza regge ancora il mondo! La giustizia? A che serve contro le baionette? (...). Dimmi infine tutto quello che i nostri novelli padroni ti permettono di dire”. Forse anche il disgusto per la politica francese accelerò il rientro di Verdi in patria. In due anni l'atmosfera degli Stati italiani si era radicalmente modificata. Se infatti la Sardegna aveva conservato il regime statutario, negli altri Stati italiani era in atto una dura reazione. Nel Lombardo-Veneto, in particolare, il Governatore generale Radetzky diede vita a un regime di vera e propria occupazione militare (lo stato d'assedio fu abolito solo nel maggio del 1854) la cui durezza destò, anche a Vienna, preoccupazioni su cui peraltro prevalse la gratitudine verso il vecchissimo feldmaresciallo; vi furono esecuzioni capitali per imputazioni anche minime come il possesso di manifestini, molti fra i cittadini più in vista furono incarcerati o andarono in esilio, le classi medie soffrirono l'imposizione di pesanti indennità di riparazione. Per Verdi, protetto dalla sua fama europea, il peso della controrivoluzione si manifestò sotto una forma affatto particolare: la lotta, fatta di defatiganti trattative e continui compromessi, contro la censura che dopo la grande paura rivoluzionaria era divenuta assillante e sempre pronta a intervenire laddove si manifestasse un riferimento patriottico, una mancanza di rispetto verso qualsivoglia corona regale, un affronto ai buoni costumi. Fu così che La battaglia di Legnano, già rappresentata con questo titolo a Roma alla vigilia della Repubblica, continuò a vivere nei teatri italiani degli anni cinquanta in un bizzarro travestimento olandese, come Assedio di Arnhem; che Gustavo III fu trascinato dalla Svezia alla Boston coloniale e trasformato nel Ballo in maschera; che La Traviata venne retrodatata al '700,per sfumare i vizi nelle brume del passato e far brillare la riconquistata purezza dei costumi contemporanei; soprattutto, con mirabile esempio di eterogenesi dei fini, la censura si accanì con felice ostinazione sul libretto della Maledizione, trasformandolo nel Rigoletto e, tra l'altro, spostò l'azione del Roi s'amuse di Hugo dalla corte parigina di Francesco I alla Mantova dei Gonzaga, così creando l'ambientazione ideale per quell'atmosfera di solare sensualità italiana che nell'opera fa da contrappeso alla tragica cupezza della vicenda.

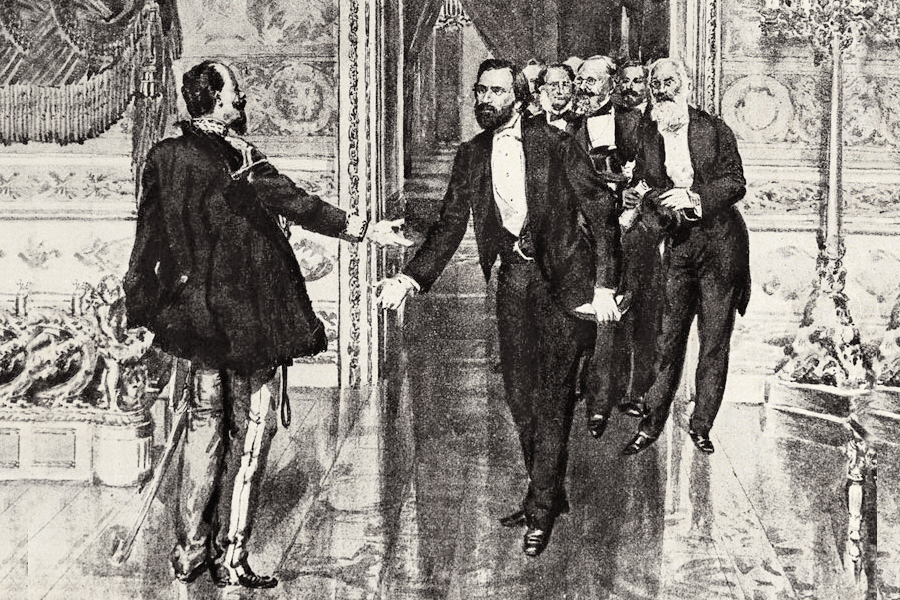

Dopo la riapertura del salotto della contessa Maffei nel 1850, l'ambiente politico-culturale nel quale si muoveva Verdi avviò una riflessione sulla possibilità di conferire una prospettiva nuova e più efficace al movimento nazionale. Ancora una volta fu Mazzini che, con la creazione del Partito d'Azione e l'indizione del Prestito nazionale, tentò di far uscire il movimento patriottico dalla dimensione cospirativa. I ripetuti insuccessi dei suoi tentativi insurrezionali determinarono però il rapido esaurimento di questa prospettiva, a vantaggio di quella che si stava delineando grazie alla diplomazia europea di Cavour, soprattutto dopo la guerra di Crimea e la fondazione della Società nazionale italiana. Si trattava di convincersi che la strada giusta fosse quella della "confidenza" in un re italiano e in una Nazione straniera, contro la quale Verdi si era espresso con tanta amara lucidità nel '48. Ai più questa scelta, in particolare dopo lo scoppio della seconda guerra d'indipendenza e l'insurrezione della Toscana, dei Ducati e delle Legazioni pontificie, appariva l'unica praticabile, ma c'era chi la viveva con minor entusiasmo degli altri. Fra questi ultimi vi era anche Verdi, che a luglio così commentava il trattato di Villafranca con Clara Maffei: "E dov'è dunque la tanto sospirata e promessa indipendenza d'Italia?(..). O che la Venezia non è Italia? (...). Quanta povera gioventù delusa! E Garibaldi che ha perfino fatto il sacrificio delle sue antiche e costanti opinioni in favore d'un Re senza ottenere lo scopo desiderato (...). Scrivo sotto l'impressione del più alto dispetto e non so cosa mi dica. E' dunque ben vero che noi non avremo mai nulla a sperare dallo straniero, di qualunque nazione sia!". Il dispetto però non gli impedì di dare il suo contributo per contrastare l'attuazione delle clausole del Trattato che prevedevano il ritorno dei vecchi sovrani nell'Italia centrale. Pertanto, dopo aver avuto una parte di primo piano nell'organizzare l'armamento degli insorti parmigiani,cui contribuì anche personalmente con l'acquisto di cento moderni fucili, accettò l'elezione a rappresentante di Busseto all'Assemblea delle Province parmensi, proclamando che il programma al quale egli si atteneva era l'annessione al Piemonte, nella quale risiedeva "la futura grandezza e rigenerazione della patria comune”. Presiedette quindi la delegazione inviata a Torino a metà settembre per chiedere l'annessione agli Stati Sardi, e il ministro plenipotenziario britannico, Lord Hudson, organizzò un suo incontro a Leri col dimissionario Cavour. Si trattò di un vero e proprio colpo di fulmine: se il Maestro aveva certo già apprezzato la decisione di Cavour di non seguire il Re nell'adesione alla pace francese, ora la personalità del Conte lo soggiogò letteralmente, e le parole di ringraziamento che gli scrisse poi con accenti per lui inusuali, furono il prologo a un rapporto di fedeltà e fiducia che sarebbe continuato senza incrinature per i due anni che ancora restavano da vivere allo statista piemontese: "Non iscorderò mai quel suo Leri, dov'io ebbi l'onore di stringere la mano al grande uomo di Stato, al sommo cittadino, a colui che ogni italiano dovrà chiamare padre della patria".

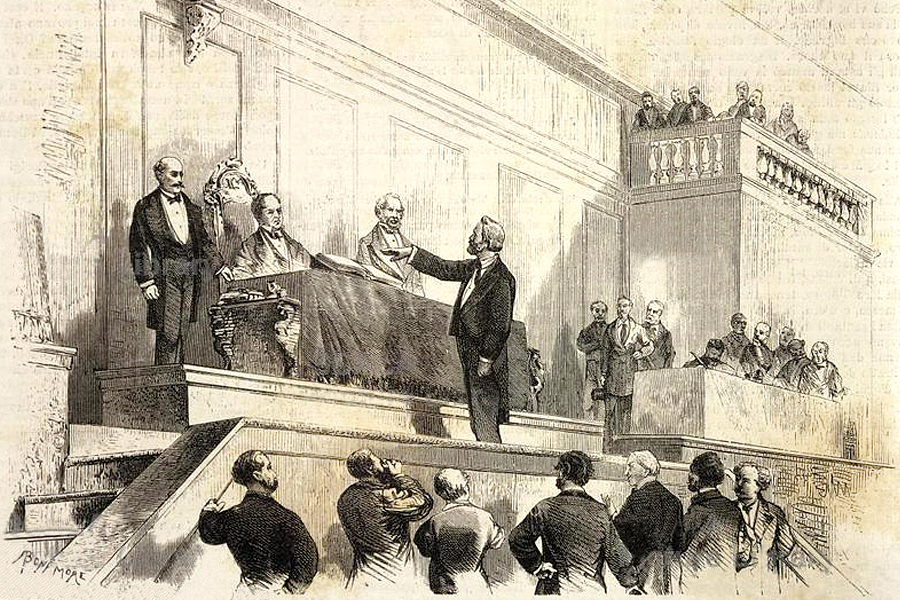

Il ruolo di Verdi nel moto unitario parmigiano completava la sua immagine di musicista nazionale per antonomasia e ne faceva quindi quello che oggi chiameremmo un perfetto testimonial del progetto politico cavouriano. Il Conte chiese perciò a Verdi di candidarsi nel collegio di Borgo San Donnino (l'attuale Fidenza) per le elezioni dell'VIII Parlamento sardo, che avrebbe proclamato Vittorio Emanuele Re d'Italia diventando il primo Parlamento del nuovo Stato. La proposta turbò Il Maestro, consapevole dell'enorme differenza che correva tra una rappresentanza rivoluzionaria come l'Assemblea delle Province parmensi - il cui unico scopo era impedire il ritorno dei Borbone e preparare l'annessione agli Stati sardi - e una vera assemblea legislativa e politica; ma nel gennaio del 1861, recatosi a Torino per rifiutare la candidatura, finì per cedere. Quattro anni dopo, Verdi rievocò la vicenda in una lettera a Francesco Maria Piave: "Mi presentai a Lui (...) a sei ore del mattino, con 12 o 14 gradi di freddo. Avevo preparato il mio spice che mi pareva un capo d'opera, e glielo spiattellai là tutto disteso. Egli n'ascoltava attentamente e quando gli descrissi la mia inattitudine a essere deputato (...) cominciò a ribattere una per una tutte le mie ragioni (...). Io soggiunsi: ebbene signor Conte accetto, ma alla condizione che dopo qualche mese darò la mia dimissione. Sia, rispose, ma me ne farete prima cenno. Fui deputato e nei primi tempi frequentai la camera. Venne la seduta solenne in cui si proclamò Roma, capitale d'Italia. Dato il mio voto, mi avvicinai al Conte e gli dissi: ora mi pare tempo di dare un addio a questi banchi. No, soggiunse, aspettate finché andremo a Roma.- Ci andremo?- Sì.- Quando?- Oh, quando, quando!- Intanto io me ne vado in campagna.- Addio, state bene, addio. - Fur l'ultime sue parole per me. Poche settimane dopo moriva!”. La candidatura di Verdi non piacque al locale esponente del partito cavouriano, l'avvocato Giovanni Minghelli Vaini, personaggio eminente di San Secondo parmense, che tentò di indurlo a ritirarla, o a presentarla in altro collegio. Verdi, pur protestando a Minghelli Vaini la sua stima, gli scrisse che non poteva venir meno all'impegno preso con Cavour, né poteva presentarsi in un collegio diverso da quello nel quale ricadeva Busseto, poiché una simile scelta "perdonami, è contro a' miei principi. Così facendo, mi presenterei per essere eletto ed io ripeto per la centesima volta: Sono costretto ad accettare, ma non mi presento, né mi offro a nessun collegio. Se tu riesci a farmi avere la minorità dei voti, a farti nominare e a liberarmi da questo impegno, io non troverò parole sufficienti per ringraziarti di sì segnalato servigio. Farai un bene alla camera, un piacere a te, ed uno grandissimo a G. VERDI". E in realtà Verdi non fece nessuna campagna elettorale, a differenza di Minghelli Vaini; troppo differenti erano tuttavia il prestigio e la popolarità dei due candidati cavouriani e Verdi, entrato in ballottaggio con l'avvocato sansecondino nelle elezioni del 27 gennaio, risultò eletto il 3 febbraio con 339 voti contro 206 (Minghelli Vaini fu comunque eletto nel collegio di Bettola).

Nella citata lettera a Piave, Verdi dava conto dei suoi tentativi di dare le dimissioni e delle circostanze che l'avevano impedito, concludendo: "Ora io sono ancora deputato contro ogni mio desiderio ed ogni mio gusto,senza avervi nessuna attitudine, nessun talento e mancante completamente di quella pazienza tanto necessaria in quel recinto. Ecco tutto. Ripeto che volendo o dovendo fare la mia biografia come membro del parlamento non vi sarebbe altro che imprimere in mezzo a un bel foglio di carta: I 450 non son veramente che 449, perché Verdi come deputato non esiste ". In realtà il Maestro, che certamente aveva difficoltà ad adattarsi alle mediazioni proprie dell'attività legislativa, pure ebbe piena consapevolezza del suo ruolo e delle sue responsabilità pubbliche, nonché del significato anche simbolico delle sue scelte politiche. Si pose infatti in primo luogo il problema della sua corretta collocazione nell'emiciclo, decidendo alla fine di sedere, accanto a Quintino Sella, sui banchi del Centro-Sinistra, con ciò ponendosi, come disse l'amico e compaesano, nonché deputato parmigiano, Giuseppe Piroli, nel partito di coloro che appoggiavano il Ministero, ma non per sistema. Nel primo anno di legislatura fu estremamente diligente, pur senza mai prendere la parola in Assemblea; soprattutto si impegnò, su richiesta del Conte di Cavour, nel redigere un progetto di riordinamento dell'attività e degli studi musicali. Il radicalismo della sua proposta però ne determinò la tacita sconfessione da parte del Governo; Verdi immaginava infatti un impegno diretto dello Stato nella promozione della cultura musicale, attraverso l'istituzione di tre Teatri lirici di Stato collegati a Conservatori e scuole di canto completamente gratuiti. Quest'idea muoveva dalla consapevolezza della centralità della trasmissione della cultura musicale ai fini della costruzione di un'identità nazionale condivisa e diffusa, e non certo da un atteggiamento superficiale o naif nei confronti dell'uso delle risorse pubbliche; al contrario, Verdi era perfettamente consapevole che il Regno poteva dedicare al finanziamento delle politiche culturali ben poche risorse, da riservare perciò a progetti di ampio respiro, e condannò come manifestazione di un costoso e futile provincialismo l'attivismo con cui le classi dirigenti locali post-unitarie si diedero a celebrare sé stesse attraverso l'erezione di monumenti e opere pubbliche che, nei contesti in cui venivano realizzati, apparivano di dubbia utilità. Si pensi alla sua lunga lotta contro il progetto di edificare un teatro lirico a lui dedicato a Busseto. Estraneo alla pretesa wagneriana di attribuire un valore metamusicale alla sua opera, Verdi non concepiva l'idea di un festival autocelebrativo in stile Bayreuth, e vedeva in quel progetto un'onerosa cattedrale nel deserto, in presenza a Parma di un grande teatro lirico come il Regio; così, fece appello al prestigio della sua carica per scoraggiarne l'attuazione, scrivendo al Consiglio municipale di Busseto: "Adempio un dovere come Deputato, (...) L'Italia corre in gravi pericoli (...) per ristrettezze pecuniarie. Non voglia il cielo che l'istoria abbia un giorno a registrare che l'Italia fu disfatta per mancanza di denaro (...) in un tempo in cui s'abbelliscono città, s'innalzano dappertutto monumenti e teatri. Busseto sta costruendo un teatro, né si creda che io voglia ora osteggiare quest'opera, sia vana, e cosa inutile come io credo. Questo non è il momento di discussione ma di pensare a cose più alte e importanti, ed è per questo che mi rivolgo a questo municipio onde esortarlo a sospendere quel lavoro, ed imitando il nobile esempio di Brescia ed altre molte città, impiegare quel denaro a ristorare le finanze patrie”.

L'affievolimento dell'impegno parlamentare di Verdi coincise con l'aumento dei suoi impegni internazionali. Negli anni sessanta, in effetti, Verdi fu una sorta di icona culturale del nuovo Stato nazionale, e alternò soggiorni italiani trascorsi in prevalenza a Sant'Agata a prolungati tour all'estero, dove debuttarono tutte le opere composte in questo periodo; peraltro, Verdi non si lasciò mai tentare dal ruolo dell'artista di successo "apolide", indifferente alle vicende che si svolgono attorno a lui e a qualunque conflitto che non abbia a oggetto l'arte per l'arte. Uomo senza partito ma non certo senza convinzioni, il Maestro restò sempre fedele, a differenza di tanti ex repubblicani della sua generazione, a una prospettiva di liberalismo progressista e di patriottismo umanitario, e nel corso degli anni '60 guardò con preoccupazione alla deriva nazionalista e imperialista che si stava cominciando a manifestare in Europa, e che si rivelò drammaticamente nella guerra franco-prussiana. Alla fine di settembre del 1870, scriveva a Clara Maffei parole in cui il disgusto per il nazionalismo militarista della Prussia e il timore per gli entusiasmi che esso suscitava anche in Italia, confluiscono con l'afflizione per la sorte di Parigi, capitale della libertà e della cultura europea, e con il senso di vergogna per l'incapacità dell'Italia di onorare un debito di riconoscenza che, pur fra tante delusioni e incomprensioni, egli provava nei confronti della Francia: "la presunzione dei francesi era, ed è, malgrado tutte le loro miserie, insopportabile, ma infine la Francia ha dato la libertà e la civiltà al mondo moderno. E s'essa cade, non ci illudiamo, cadranno tutte le nostre libertà, e la nostra civiltà. Che i nostri letterati e i nostri politici vantino pure il sapere, le scienze e (Dio glielo perdoni) le arti di questi vincitori; ma se guardassero un po' più in dentro, vedrebbero che sono (...) d'uno smisurato orgoglio, duri, intolleranti, sprezzatori di tutto ciò che non è germanico (...). L'antico Attila (...) si arrestò avanti la maestà della capitale del mondo antico: ma questi sta per bombardare la capitale del mondo moderno (...). Forse perché non esista mai più, così bella, una capitale che essi non arriveranno mai a farne una eguale. Povera Parigi! che ho vista così allegra, così bella, così splendida nel passato aprile! E poi?... Io avrei amato una politica più generosa, e che si pagasse un debito di riconoscenza (...); avrei preferito segnare una pace vinti coi Francesi, a quest'inerzia che ci farà sprezzare un giorno. La guerra europea non la eviteremo, e saremo divorati. Non sarà domani, ma sarà. Un pretesto è subito trovato". Il dolore non veniva certo diminuito dall'annessione di Roma, che Verdi commenta con parole che tradiscono amarezza e perplessità: "L'affare di Roma, è un gran fatto, ma mi lascia freddo (...) perché non posso conciliare Parlamento e Collegio cardinalizio, libertà di stampa e Inquisizione, Codice civile e Sillabo (...). Che domani ci venga un Papa destro, astuto, un vero furbo, come Roma ne ha avuti tanti, e ci ruinerà. Papa e Re d'Italia non posso vederli insieme nemmeno in questa lettera."

“Dalla mia finestra vedo tutti i giorni un bastimento e qualche volta due carichi almeno di mille emigranti ciascuno! Miseria e fame! Vedo nelle campagne proprietarj di qualche anno fà [sic], ridotti ora a Contadini, Giornalieri, od emigranti (miseria e fame). I ricchi, di cui la fortuna diminuisce d’anno in anno, non possono più spendere come prima, e quindi miseria e fame!”. È il 10 febbraio 1889, Giuseppe Verdi e sua moglie Giuseppina Strepponi stanno, come abitudine, passando l’inverno a Genova e dal loro palazzo affacciato sul porto vedono partire gli emigranti italiani. Due giorni prima, a Roma, alcune centinaia di operai edili rimasti disoccupati avevano manifestato per le strade del centro e con vanghe e badili avevano sfasciato vetrine, divelto lampioni, eretto barricate.

Come sono lontani gli entusiasmi risorgimentali: nel 1848-49 Verdi voleva sentir parlare solo di «musica del cannone», scriveva che «la carta da musica è buona per avvolgere pallottole» e fremeva al pensiero di una patria «una, libera, indipendente». Quarant’anni più tardi, prevale il disincanto sulle sorti della nazione. “Cosa vuol dire che quando l’Italia era divisa in tanti piccoli Stati, tutti quasi avevano le Finanze in ottimo stato, ed ora che siamo uniti siamo rovinati. Ma tutte le ricchezze d’una volta se l’è mangiate il Diavolo? Voi mi risponderete: l’armata e la marina... E mandateli a casa tutti. Cosa ne faremo? Chi si batterà con noi? Eppoi: quando si hanno risultati come quelli di Custozza [sic] e Lissa è meglio non aver nulla. – Vi giuro che tutto ciò mi rattrista e m’annienta ed i sarcasmi degli stranieri gli meritiamo” (18 giugno 1867, quando ancora bruciano le sconfitte della Terza Guerra d’Indipendenza).

Un carteggio, appena pubblicato, tra Giuseppe Verdi e Giuseppe Piroli, nato anch’egli a Busseto, avvocato, docente universitario, deputato già nell’ultima legislatura Subalpina nel 1860, poi nel neonato Regno d’Italia dal 1861 al 1876, proclamato senatore nel 1884, come dieci anni prima lo era stato Verdi, aiuta a comporre un sempre più attendibile ritratto del pensiero politico e civile del Maestro. Un corpus di 721 tra lettere e biglietti, curato scrupolosamente da Giuseppe Martini e compreso in un arco di tempo esteso dal 1859 al 1890, anno della scomparsa dell’amico, al quale Verdi sopravvive undici anni. Quasi interamente inediti i documenti di Piroli;

Liberale, «moderato e indipendente», Piroli è celebre soprattutto per il suo intervento in aula nel 1864 come relatore della commissione di inchiesta sulla Società delle Ferrovie Meridionali, che scoperchia i primi intrighi fra finanza e politica della nuova Italia. Quando nel carteggio si parla di musica - Piroli era un ascoltatore appassionato, un devoto ammiratore più che un intenditore - lo si fa soprattutto relativamente al problema del costo degli allestimenti e della tutela del diritto d’autore, battaglia che vide il compositore impegnato in prima persona, fino a essere tra i fondatori di quella che diventerà la Siae.

Proprio a Piroli, il 12 marzo 1878 Giuseppe Verdi aveva scritto: “La miseria è molta; è cosa grave e può diventare gravissima, compromettendo anche la sicurezza pubblica. Si tratta di fame!!!!!!!!

Nelle grandi città il commercio è diminuito d'assai, i fallimenti frequentissimi e quindi mancanza di lavoro. Nelle piccole nostre città come Parma, Piacenza, Cremona, il proprietario non ha denari, e se ne ha qualche poco, lo tiene ben stretto in tasca perché ha paura dell'avvenire; è così troppo aggravato di contribuzioni, fa i lavori strettamente necessari, non dà lavoro ai giornalieri, il fondo peggiora ed intanto la ricchezza pubblica decresce.

Se Voi vedeste da noi quanti giovani robusti che domandano lavoro! E ciò dovrebbe essere noto al “governo". Se io fossi il "governo" non penserei tanto al partito sia bianco, rosso, nero, penserei al pane da mangiare. Ma non parliamo di politica perché non me ne intendo e perché la detesto...almeno quella che è stata fatta finora. E intanto il "governo" pensa ad aumentare le imposte e a far strade ferrate. È veramente uno scherno. Ma per Dio se avete milioni spendeteli a fare lavori ai fiumi prima che ci allaghino tutti. Poveri noi in che mani siamo, o ambiziosi o ignoranti.

A me poco importa dei bianchi, dei rossi, dei neri, dei destri, dei sinistri, ma vorrei degli uomini capaci e pratici. Del resto se ne accorgeranno loro stessi più tardi, perché le imposte non si potranno più pagare».

Da MinervaWeb - Bimestrale della Biblioteca “Giovanni Spadolini", Senato della Repubblica e La Stampa, articolo di Sandro Cappelletto